Autor: Dr. Jaime Adán Ruiz

Presentación

El síndrome del túnel carpiano (STC) se encuadra dentro de los trastornos músculo esqueléticos como una causa de sobreuso de extremidades superiores y resulta ser el trastorno que posee una evolución más prolongada en el tiempo. El Ministerio de Sanidad lo incluye en la clasificación de traumatismos específicos en mano y muñeca diciendo que “se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel presionando el nervio mediano” [1].

Algunos estudios [2] sitúan que esta patología afecta al 3%-6% de la población adulta, resultando ser el síndrome canalicular más frecuente (90%) y constituyendo el 1,5% del total de trastornos musculoesqueléticos.

Su importancia desde el punto de vista laboral es incuestionable. Basta decir que, el STC ha representado en la década anterior el 48% de las enfermedades relacionadas con la industria en EEUU. Además, STC fue declarada como la 6ª enfermedad más frecuente dentro de enfermedades profesionales en la Unión Europea.

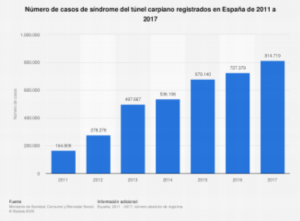

Datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social nos indican que en el año 2017, se registraron aproximadamente 815.000 casos de STC en España. La figura de abajo muestra la evolución durante los años 2011 a 2017 [3].

Desde finales de los años noventa hasta la actualidad, ha habido una enorme producción científica y de investigación ([4, 5, 6]) principalmente dirigido a establecer estrategias de diagnóstico específicas, y predictivas que proporcionen un diagnóstico certero y precoz ([7, 8]). Así mismo, se ha investigado sobre los factores de riesgos que pueden producir sintomatología del STC ([9, 10, 11]) y estudios de rehabilitación ([12]).

Otros puntos de vista y perspectivas de estudio de STC se han venido desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, su relación con el factor de género ([13]), y prevalencia de la mujer en la enfermedad ([14, 16, 17]); la edad del enfermo, situando un rango aproximado entre los 35 y 60 años o la profesión del paciente, siento ésta enclavada mayoritariamente en el campo industrial.

Es evidente que el STC es una enfermedad de alto índice de ocurrencia en nuestro mundo, que afecta sanitaria y económicamente a nuestra sociedad. A nivel más local, dentro de una mutua sanitaria en una comunidad autonómica, la repercusión del STC también debe ser significativa. Este Trabajo Fin de Master está dirigido a comprender mejor la incidencia y los factores relacionados con esta enfermedad en este entorno.

El síndrome del túnel carpiano

El síndrome del túnel carpiano se produce por la compresión del nervio mediano en la muñeca, donde los tendones flexores circulan por un canal óseo cuyo techo está formado por el ligamento anular del carpo. Dicha compresión, da lugar a un cuadro clínico caracterizado por dolor y/o disestesia en los dedos pulgar, índice, medio y mitad radial del anular, lo que se corresponde con la zona de inervación sensitiva del nervio mediano.

Esta lesión se produce con relativa frecuencia en ámbitos de trabajos manuales de esfuerzo. Por lo tanto, se trata de un tema muy interesante desde el punto de vista de la enfermedad profesional.

En un informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo [18] se indica que el STC es más frecuente en la mujer con ratios de 3:1 o incluso 10:1 y entre los 40 y 60 años. También se establece que tiene un claro el componente ocupacional por continuos movimientos repetitivos de flexo-extensión de muñecas y manos.

Para diagnosticar esta enfermedad se usa la siguiente información.

- Anamnesis.

- Edad del paciente.

- Antecedentes del paciente. Se relaciona con más de 50 patologías sistémicas. ∙ Mecanismo lesional.

- Características del dolor.

- Exploración.

- Pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.

- Tratamiento realizado.

- Secuelas.

El RD 1299/2006 Anexo I, grupo 2, agente F, subagente 02, actividad 01, código 2F0201, considera como Enfermedad Profesional causada por agente físico, el Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca [19].

Anatomía del Túnel del Carpo

El túnel del carpo está limitado anteriormente, por el retináculo flexor o ligamento anular anterior del carpo, medialmente por los huesos piramidal y ganchoso, lateralmente por el escafoides y trapecio y, posteriormente, por el semilunar y hueso grande.

El nervio mediano es un nervio mixto que se forma en el plexo braquial, por la unión de una raíz lateral del fascículo lateral, que recibe ramas de C6 y C7 y una raíz medial del fascículo medial, que recibe ramas de C8 y T1. Cerca de la muñeca el nervio aflora a la superficie entre los tendones de los músculos flexor común superficial de los dedos y flexor radial del carpo, situándose entre los tendones de los músculos palmar mayor y menor.

En la mano, el nervio mediano inerva los músculos de la eminencia tenar (salvo el aductor del pulgar) y los lumbricales laterales del 2º y 3er dedo. Aporta sensibilidad a las caras palmares de los tres primeros dedos y a la cara lateral del 4º, junto a la mitad distal de la cara dorsal de los mismos dedos. También es responsable de la sensibilidad de la región palmar central mediante una rama que emite antes de atravesar el túnel del carpo.

Fisiopatología

El origen de los síntomas del daño del nervio mediano puede estar relacionado con la compresión mecánica, la insuficiencia microvascular y la vibración.

∙ Compresión mecánica del nervio: se produce por sobreuso, hiperextensión repetitiva o prolongada de la articulación de la muñeca y/o por el uso prolongado de herramientas manuales o falta de experiencia en su manejo.

∙ Insuficiencia microvascular: el daño se debe a eventos isquémicos repetitivos que se producen debido a la incapacidad de mantener el flujo sanguíneo axonal mínimo ante eventos que desencadenan aumentos en la presión a nivel del túnel del carpo, secundaria, entre otros factores, a una alteración a nivel de los vasa nervorum.

Dichos eventos isquémicos se asocian a parestesias, hipoestesias, dolor agudo y alteraciones reversibles de la conducción nerviosa.

∙ La vibración: el daño del nervio a nivel del túnel se debe una sobreexposición a las vibraciones producidas por determinadas herramientas. La vibración causa, inicialmente, trastornos en el transporte axonal y, progresivamente, lleva a la lesión axonal, junto a edema epineural que, a su vez, por compresión incrementa el daño, siendo las más afectadas la fibras amielínicas, responsables en parte de la conducción simpática, lo que llevaría a la pérdida del tono simpático vascular y a la disminución subsecuente del flujo sanguíneo.

Etiología

Se cree que esta patología está relacionada con la compresión, atrapamiento o irritación del nervio mediano en el túnel del carpo a nivel de la muñeca. La mayoría de los casos de síndrome de túnel del carpo son idiopáticos. Se estima que los síntomas son bilaterales en más del 73% de los casos.

El origen del STC radica en la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo. Su etiología suele ser multifactorial, haciendo muy difícil su relación con una sola causa como puede ser la laboral. El STC es de aparición espontánea en más de un 95% de los casos.

La relación contenido/continente es una de las principales causas que pueden desencadenar en un síndrome del túnel carpiano. La disminución del espacio del túnel del carpo puede darse por engrosamiento del ligamento anular del carpo o por alteraciones óseas congénitas o adquiridas (postraumática, iatrogénica tras intervenciones quirúrgicas por otros motivos).

Asimismo, el aumento del contenido dentro del túnel provocaría el mismo efecto compresivo. Este aumento se puede producir por lesiones ocupantes de espacio (tumores sinoviales, del tejido nervioso, gangliones, lipomas, etc.) que además pueden ser causa de fracaso de la cirugía estándar del túnel del carpo.

El sobreuso del miembro superior, en concreto de la muñeca, producido en algunos trabajos o deportes también se ha relacionado con el aumento de incidencia del túnel del carpo. Cuando la muñeca realiza movimientos de flexoextensión, el espacio del túnel se ve alterado, así como cuando se produce presión directa sobre él. Actividades laborales en las que se produzcan movimientos repetitivos de flexoextensión y/o presión de la muñeca.

Los factores de riesgo son los siguientes:

|

Factores de Riesgo Intrínsecos: |

||

|

Edad avanzada |

Enfermedades autoinmunes o reumáticas |

|

|

Neuropatías |

Insuficiencia renal crónica |

|

|

Sexo femenino, menopausia |

Embarazo |

Obesidad |

La siguiente tabla muestra el conjunto de alteraciones congénitas.

|

Alteraciones congénitas |

||

|

Arteria mediana persistente |

Neuropatía hereditaria |

Enfermedades por depósito |

|

Musculatura supranumeraria o con alteraciones insercionales |

Túnel del carpo pequeño |

|

Prevalencia

La prevalencia del síndrome del túnel del carpo se estima entre 1% y 7%. Es tres veces más prevalente en las mujeres que en los hombres.

Anamnesis y Exploración Física

La sintomatología del STC es muy característica y consiste en la aparición de una sensación de adormecimiento y parestesias o calambres en los dedos de la mano, con presentación nocturna o matutina y con predominio en el dedo índice y dedo medio así como del borde radial del dedo anular, cuya inervación sensitiva corresponde habitualmente al nervio mediano. Además, la sensación de adormecimiento se puede acompañar, en casos evolucionados, de una debilidad por la atrofia de la musculatura propia de la mano que depende de la inervación motora del nervio mediano, como la mayoría de músculos de la región tenar.

La tabla siguiente muestra un conjunto de enfermedades relacionadas y antecedentes del STC.

|

Enfermedades Reumáticas |

Hipotiroidismo |

Tumores |

Embarazo |

|

Antecedente de fractura de muñeca |

Acromegalia |

Obesidad |

Enf. Hirayama |

|

Enfermedades con retención hídrica |

Radiculopatía cervical compresiva |

||

|

Actividades laborales con movimientos muy repetitivos de muñeca y manos |

|||

Exploración Física

La inspección física puede ayudar a demostrar la presencia de atrofia muscular en los casos avanzados de síndrome del túnel carpiano (atrofia de la musculatura de la eminencia tenar).

Exploratorias

Existen múltiples maniobras físicas para explorar y diagnosticar con alta probabilidad el síndrome de compresión del nervio mediano, aunque ninguna de ellas es diagnostica al 100%, por lo que deberemos de recurrir a pruebas diagnósticas de confirmación neurofisiológicas (EMG) para el diagnóstico definitivo.

∙ Signo de Tinel: Consiste en la percusión directa sobre el nervio mediano a nivel del túnel carpiano por debajo del retináculo flexor del carpo con la muñeca en hiperflexión dorsal. Es un signo que indica irritabilidad del nervio o hipersensibilidad del mismo como consecuencia de la compresión.

∙ Maniobra de Phalen: Es una maniobra de provocación de los síntomas de compresión del nervio mediano tras una hiperflexión máxima de ambas muñecas a 90 grados durante 60 segundos.

∙ Test de Durkan: Consiste en la compresión directa sobre el nervio mediano a nivel del túnel del carpo por medio de la presión con los dedos pulgares del explorador durante al menos 30 segundos. Es más sensible que los signos de Tinel y Phalen.

Test de elevación de las manos: Consiste en la elevación de ambas manos por encima de la cabeza durante 2 minutos, reproduciéndose los síntomas al cabo de unos segundos.

Diagnóstico

La sintomatología que cuenta el paciente es bastante característica y ayuda al médico a orientar el diagnóstico. Tras la sospecha clínica, se deberá realizar una exploración de la sensibilidad y fuerza de la mano, así como maniobras que desencadenan la sintomatología.

Para confirmar el diagnóstico y valorar el grado de afectación del nervio mediano (leve, moderado o severo) habitualmente se solicita un estudio neurofisiológico: electromiograma (EMG) y un estudio de conducción nerviosa (ECN), que permite demostrar una disminución de la velocidad de conducción del nervio a su paso a través del túnel carpiano, comparándolo con otros nervios de la extremidad.

Electromiografía

Evalúa la actividad eléctrica espontánea o voluntaria. Se observa la respuesta muscular en reposo y en activación. En etapas tempranas de aparición de este síndrome, el estudio electromiográfico puede ser normal.

Los grados de afectación del N. Mediano en función de los hallazgos en los estudios electrodiagnósticos son:

∙ Normal: Todos los estudios de conducción dentro de la normalidad. ∙ Leve: Desmielinización exclusivamente sensitiva.

∙ Moderado: Desmielinización sensitiva y motora.

∙ Severo: Axonotmesis sensitiva y motora. Diagnóstico mediante ECN y EMG.

Estudios de imagen

∙ Radiología simple: es útil para la evaluación de fracturas de los huesos del carpo, evaluar cambios de osteoartritis y otras artropatías.

∙ Ecografía: se considera como factores ecográficos desencadenantes del STC: o − Área de la sección ecográfica del nervio mediano sea mayor de 10,8 mm2.

o − Ligamento anular del carpo engrosado por encima de 1,1 mm.

o − Altura del túnel del carpo, a nivel del hueso grande inferior a 12,5 mm. ∙ Resonancia magnética: ha demostrado tener la mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico mediante pruebas de imagen del túnel del carpo, permitiendo la evaluación de las estructuras intrínsecas de la muñeca, incluyendo los huesos del carpo.

Los cambios en el nervio mediano en el síndrome del túnel del carpo incluyen: − Edema difuso o aumento de tamaño de manera segmentaria del nervio mediano. − Aplanamiento usualmente a nivel del ganchoso.

− Puede existir abombamiento del retináculo flexor, mejor visualizado a nivel del hueso ganchoso.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome del túnel carpiano persigue dos objetivos principales:

- La recuperación de la función normal para desarrollar tareas de vida diaria y profesional.

- La prevención de la lesión nerviosa y la atrofia muscular, lo que produce una pérdida de fuerza.

Para los pacientes con STC, las terapias aplicadas están en función de la etiología, el grado de intensidad de los síntomas, su duración y de las propias expectativas del paciente.

Aunque para pacientes con STC incipiente, se cuenta con sobrada documentación sobre la eficacia de tratamientos conservadores, sin embargo, estos no parecen ser los más adecuados en casos moderados o severos. Esto resulta ser más evidente cuando existe atrofia de la musculatura de la eminencia tenar o alteraciones sensitivas

significativas, recurriendo, en tales casos, al tratamiento quirúrgico. Se constata que, en la mayoría de los pacientes, se obtienen buenos los resultados que son mantenidos en el tiempo.

Los principales factores que influyen de forma negativa en el éxito del tratamiento conservador son:

– Edad del paciente por encima de los 50 años.

– Tenosinovitis estenosante de los flexores de los dedos.

– La clínica persiste por encima de 10 meses.

– Tenosinovitis estenosante de los flexores de los dedos.

– Parestesias constantes.

TT conservador:

Las opciones de tratamiento conservador incluyen:

TT Farmacológico

∙ AINEs: se encuentran en el primer escalón terapéutico junto con las medidas posturales (férulas y posiciones ergonómicas).

∙ Corticoesteroides: en estadio precoz y sintomatología leve, los corticoides son una alternativa a los AINE cuando éstos no son efectivos o están contraindicados.

∙ Anticonvulsionantes: los anticonvulsionantes (gabapentina y pregabalina), son muy usados en el tratamiento del dolor de origen neuropático. Se han mostrado efectivos en reducir tanto la hiperalgesia como la alodinia asociadas al mismo. Medidas posturales-rehabilitadores

∙ Férulas nocturnas, iontoforesis, ultrasonidos

∙ Modificación ergonómica de la actividad profesional.

Tratamiento Quirúrgico

La retinaculotomía es el tratamiento quirúrgico habitual en el síndrome del túnel del carpo. Consiste en hacer un corte en el retináculo flexor en la cara anterior del carpo para dejarlo abierto y aumentar el espacio dentro del túnel.

Complicaciones:

∙ Habitualmente no tiene complicaciones.

∙ En algunos casos es necesaria una reintervención para liberar más el nervio si la primera vez no fue suficiente.

∙ En ocasiones puede quedar una cicatriz dolorosa que también requeriría reintervenir. ∙ Otra posible complicación es la infección de la herida.

TT Rehabilitador

Los ejercicios de rehabilitación están indicados como prevención, en fases iniciales de la enfermedad y en el postoperatorio del STC. Los ejercicios pueden ayudar a prevenir y aliviar el dolor del síndrome del túnel carpiano.

Consideraciones sobre la valoración de la contingencia

Un aspecto importante a ser valorado relacionado con la valoración de la Incapacidad Laboral es la CONTINGENCIA. Se trata de evaluar si el proceso que padece el trabajador es de naturaleza COMÚN o PROFESIONAL.

En el entorno de Atención Primaria es muy importante la correcta evaluación de la contingencia en los procesos de Incapacidad Temporal (IT). Hay que tener en cuenta que, en los casos de Accidente de Trabajo (AT) o Enfermedad Profesional (EP), el tratamiento y seguimiento del paciente es función de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social o a la entidad con quien tenga concertada la empresa estas contingencias.

Es obvio que, para el trabajador, la evaluación del proceso como de contingencia profesional le será más beneficioso. Entre otros beneficios, se tienen: una prestación económica más alta y la exención de un tiempo de carencia de cotización previa.

El SISVEL (sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica laboral) recoge las comunicaciones de sospechas de Enfermedades Profesionales, a través de la conexión con el Sistema de Información Ambulatoria (SIA) y del portal de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), para su traslado a la entidad gestora o colaboradora, según lo previsto en el artículo 5 del RD 1299/2006.

En aquellos casos en que la empresa tenga la cobertura de las contingencias profesionales con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS,) las sospechas de Enfermedades Profesionales son trasladadas al INSS, para su consideración y comunicación si procede al Sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales (CEPROSS). Igualmente ocurre en los casos en que la empresa tenga la cobertura de las contingencias profesionales con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS).

Todo ello con el objetivo de establecer unos criterios consensuados que sirvan de referencia para la comunicación de sospechas y la determinación de Enfermedades profesionales, en el marco del SISVEL.

El síndrome del túnel carpiano se encuentra recogido en el RD1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social ([19]).

Análisis de la lesión de síndrome del túnel del carpo

Diseño y método

Diseño del estudio

Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo realizado sobre una muestra reducida de pacientes.

Población del estudio

La población objetivo es la correspondiente al número de pacientes recibidos en la mutua Asepeyo y diagnosticados con el síndrome del túnel de carpo. La población del experimento viene definida por los pacientes recibidos en las mutuas de Asepeyo en la comunidad de Castilla La Mancha en el período 2015-2020.

Descripción de la muestra

La muestra recogida es de 105 pacientes que fueron diagnosticados en la patología de túnel carpiano.

Variables independientes de la muestra

∙ Edad:

Variable numérica discreta

∙ Sexo:

Variable dicotómica (V/M)

∙ Profesión.

Se ha realizado una clasificación por 4 tipos de trabajo. Variable ordinal ∙ Año Apertura de Expediente.

Variable numérica discreta entre los años 2015-2020

∙ Días de baja.

Se refiere a los tiempos medios de incapacidad temporal. Variable numérica discreta ∙ Pruebas realizadas en la mutua.

Es una variable ordinal con cuatro tipos de prueba: {Ecografía, Electromiografía, Resonancia magnética}

∙ Pruebas realizadas fuera de la mutua.

Es una variable ordinal con dos tipos de prueba: {Electromiografía, Ecografía} ∙ Calificación

Es una variable ordinal con valores {Sin baja, Con baja, Derivado al SPS}, donde SPS significa Sistema Público de Salud.

∙ Tipo expediente.

Accidente laboral/Enfermedad común/Enfermedad profesional {Accidente de Trabajo, Accidente de Trabajo (Recaída), Enfermedad Profesional, Enfermedad Profesional (Recaída)

Análisis exploratorio de los datos

Se ha llevado a cabo un análisis exploratorio de los datos para cada variable con el fin de conocer sus estadísticas más básicas, así como comprender las posibles relaciones entre variables. Esto también ha posibilitado identificar errores en los datos y casos de especial valor que pueden ser excluidos por irrelevantes.

Para las variables cuantitativas, se ha realizado el estudio estadístico sobre la tendencia central. En concreto la media (si la variable es de distribución simétrica) y mediana (si la variable es asimétricas). La prueba de la normalidad de cada una de las distribución se podrá realizar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Así mismo, los estadísticos de dispersión tales como: desviación típica (variables con distribución normal), varianza y error típico de la media (que es la desviación típica/raíz cuadrada de numero de casos), la amplitud (diferencia entre el más pequeño y el más grande) y rango son fácilmente cuantificables.

En análisis multivariante, el objetivo es demostrar la relación entre estas variables cuantitativas. Se ha recurrido a realizar estudios de análisis de la covarianza y correlación. Se intentará ver si existen correlaciones lineales a través del coeficiente de correlación de Pearson entre parejas de variables.

En lo que respecta a test estadísticos se ha realizado un contraste de hipótesis enunciando hipótesis relativa a las variables dicotómica “Tipo de expediente”. Se ha acometido un contraste de hipótesis en proporciones y medias. En este último caso, se utilizará estadístico del t-Student admitiendo que la población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es reducido.

4.2 Resultados Obtenidos

4.2.1 Análisis descriptivo de variables más relevantes

Sexo y edad

La muestra tomada tiene un relativo desequilibrio, superando el porcentaje de mujeres (60%) al de hombres (40%). En lo relativo a la edad, se aprecia que la franja entre los 40 a 60 años cubre casi todo el rango, resultando un 84% de los casos.

Días de baja

Los pacientes que no se le dieron baja en el centro asistencial por decisión médicas o por derivación al SPS fueron el 41,9%. Por el contrario el 58,1% de los pacientes recibieron la baja.

La variable días de baja arroja unos valores concentrados en la parte baja del histograma de frecuencias absolutas. Como se aprecia en el siguiente gráfico el 27,4% de los casos tuvieron menos de 40 días de baja. Al observar el porcentaje acumulado tenemos como dato significativo que el 66,1% de los pacientes estuvieron de baja menos de 120 días, aproximadamente unos 4 meses.

Realizando una exploración únicamente en la parte baja de pacientes con períodos de baja inferiores a 40 días encontramos que como mínimo la baja fue como mínimo de más de 20, siendo el mayor grupo entre 30 y 40 días de baja.

Año de apertura de expediente

Los datos disponibles corresponden a los años 2015 a 2020. Claramente hay pérdida de datos en los años 2018 y 2019, mientras que en el resto de los años se produce una media de unos 25 casos por año.

Profesión

Ya que existe una amplia variedad de profesiones entre los pacientes se ha realizado una clasificación en los siguientes sectores de trabajo:

Clase 1. Servicios

Clase 2. Construcción

Clase 3. Industria

Clase 4. Agraria

Como se puede apreciar en el histograma realizado, la mayor parte de los pacientes corresponden al sector 3. Industria (44%), seguido del sector 1. Servicios (39%).

Medios propios y Medios Ajenos

Respecto a las variables de Medios Propios y Medios Ajenos es una variable ordinal con tres valores. En los medios propios la mayoría de las pruebas se reducen a Ecografías, mientras que para medios ajenos la prueba dominante es Electromiografía. Si comparamos ambas variables se aprecia un equilibrio entre Ecografía y Resonancia Magnética, pero se puede decir que la Electromiografía se realiza mayoritariamente con Medios Ajenos.

Tipo expediente

Al analizar el tipo de expediente se ve claramente una superioridad en el Accidente de Trabajo sobre la Enfermedad Profesional. En el gráfico de porcentajes se obtiene un 49% frente a un 36% con un porcentaje de recaídas nada despreciable en la enfermedad profesional con un 13% de los casos.

Con estos datos, se podría concluir que la enfermedad del túnel de carpo queda clasificada más como un caso de contingencia común que como una enfermedad profesional.

Calificación

La calificación del expediente es una variable ordinal con tres casos. El histograma nos proporciona unos datos donde el número de casos de baja es claramente mayoritario (54%). Más de la mitad de los enfermos son dados de baja y, aproximadamente, una cuarta parte frente son derivados al SPS (24%). El resto de los casos son evaluados sin baja (22%).

4.2.2 Relaciones entre variables

Días de baja y sexo

Al analizar la relación entre las variables Días de Baja y Sexo se encuentra que el mayor porcentaje corresponde al sexo femenino (61% de los casos). Igualmente al calcular el número total de días de baja, claramente el sexo femenino arroja un mayor número de horas. Significativamente al comparar los porcentajes vemos que es aun mayor que el anterior del 61%, por lo que se intuye que la recuperación en el caso de la mujer es más lento.

Los valores de estadística descriptiva para Mujer y Varón son expuestos en la siguiente tabla. Es claro que los valores de media y mediana son sustancialmente mayores para el caso de Mujer. Son 116,8 frente a 75,6 días la diferencia en el valor promedio, siendo la mediana casi el doble (95,0 frente a 45,5). También es cierto que la desviación estándar es muy alta y el nivel de confianza muy bajo, por lo que los resultados en esta muestra no pueden ser más que aproximados.

|

Mujer |

Varón |

|

|

Media |

116,8 |

75,6 |

|

Error típico |

15,0 |

16,0 |

|

Mediana |

95,0 |

45,5 |

|

Moda |

40,0 |

33,0 |

|

Desviación estándar |

91,0 |

78,6 |

|

Varianza de la muestra |

8286,6 |

6178,5 |

|

Curtosis |

4,3 |

11,0 |

|

Coeficiente de asimetría |

1,9 |

3,0 |

|

Rango |

386,0 |

369,0 |

|

Mínimo |

25,0 |

20,0 |

|

Máximo |

411,0 |

389,0 |

|

Suma |

4323,0 |

1815,0 |

|

Cuenta |

37,0 |

24,0 |

|

Nivel de confianza (95,0%) |

30,4 |

33,2 |

Días de baja y edad

En el gráfico de dispersión que muestra los casos de baja incluyendo la edad del paciente se puede observar que para menos de unos 100 días de baja no existe una edad predominante. Sin embargo, para bajas superiores a los 150 días, la edad del paciente se sitúa claramente por encima de los 45 años. Aún así, después de calculado el coeficiente de correlación de 0,34, no se puede establecer una relación entre ambas variables.

Días de baja y profesión

Estudio del Síndrome del Túnel del Carpo Capítulo 4. Análisis de la lesión del síndrome TC En este caso se analiza la relación del tipo de profesión con el número de días de baja. Como se aprecia la profesión del tipo 3. Industria junto con la del tipo 1. Servicios son las que acumulan más días de baja en porcentajes (48% y 45%), mientras que el sector de la construcción apenas reúne el 2% del total de días de baja.

Tipo de expediente y su relación con otras variables

En esta parte del documento se trata de analizar cuándo la enfermedad es diagnosticada como Accidente de Trabajo o como Enfermedad Profesional en relación a algunas de las variables consideradas.

En la primera tabla se entrelazan las variables de Tipo de Expediente, Calificación, Profesión y Sexo por este orden.

|

Accidente de Trabajo |

47,54% |

|

Con baja |

42,62% |

|

Servicios |

16,39% |

|

M |

14,75% |

|

V |

1,64% |

|

Construcción |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Industria |

18,03% |

|

M |

14,75% |

|

V |

3,28% |

|

Agraria |

6,56% |

|

V |

6,56% |

|

Derivado al SPS |

4,92% |

|

Servicios |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Industria |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Agraria |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Accidente de Trabajo (Recaída) |

3,28% |

|

Con baja |

3,28% |

|

Servicios |

3,28% |

|

M |

3,28% |

|

Enfermedad Profesional |

36,07% |

|

Con baja |

34,43% |

|

Servicios |

13,11% |

|

M |

11,48% |

|

V |

1,64% |

|

Construcción |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Industria |

19,67% |

|

M |

4,92% |

|

V |

14,75% |

|

Derivado al SPS |

1,64% |

|

Agraria |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Enfermedad Profesional (Recaída) |

13,11% |

|

Con baja |

13,11% |

|

Servicios |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Industria |

11,48% |

|

M |

4,92% |

|

V |

6,56% |

|

Total general |

100,00% |

En la segunda tabla se entrelazan las variables de Calificación, Tipo de Expediente Profesión y Sexo por este orden.

|

Con baja |

93,44% |

|

Accidente de Trabajo |

42,62% |

|

Servicios |

16,39% |

|

M |

14,75% |

|

V |

1,64% |

|

Construcción |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Industria |

18,03% |

|

M |

14,75% |

|

V |

3,28% |

|

Agraria |

6,56% |

|

V |

6,56% |

|

Accidente de Trabajo (Recaída) |

3,28% |

|

Servicios |

3,28% |

|

M |

3,28% |

|

Enfermedad Profesional |

34,43% |

|

Servicios |

13,11% |

|

M |

11,48% |

|

V |

1,64% |

|

Construcción |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Industria |

19,67% |

|

M |

4,92% |

|

V |

14,75% |

|

Enfermedad Profesional (Recaída) |

13,11% |

|

Servicios |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Industria |

11,48% |

|

M |

4,92% |

|

V |

6,56% |

|

Derivado al SPS |

6,56% |

|

Accidente de Trabajo |

4,92% |

|

Servicios |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Industria |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Agraria |

1,64% |

|

M |

1,64% |

|

Enfermedad Profesional |

1,64% |

|

Agraria |

1,64% |

|

V |

1,64% |

|

Total general |

100,00% |

Discusión de Resultados y Conclusiones

Discusión de Resultados

Se ha constatado que las mujeres tienen más posibilidades que los hombres de padecer el trastorno de STC, siendo el 60% de los casos mujeres, frente al 40% de hombres. Aún así, estos datos se sitúan algo por debajo de los existentes en la consulta médica en general, más cercanos al 70% de los casos. Es claro que, en la actualidad, la inclusión de la mujer en el mundo laboral la hace más vulnerable a desarrollar esta patología ya que debe responder ante las exigencias laborales y a las extra-laborales como las actividades familiares y del hogar.

Otro resultado que concuerda con otros estudios realizados es la ocurrencia de la enfermedad por edad. En nuestro caso la franja de 40 a 60 años acumula más del 84% de los casos. Es decir el hombre y la mujer en su etapa de madurez es más susceptible que padecer esta lesión. Sin embargo, los menores de 30 años y los mayores de 60 años son únicamente el 8% y 8% de los casos.

De todos los pacientes atendidos con STC, únicamente el 54% han sido propuestos por la mutua con baja laboral, siendo el 24% derivados al SPS. Después de analizar los días de baja proporcionados, es claro que no sigue una distribución normal, habiendo puesto intervalos de 40 días. Los períodos más frecuentes están por debajo de 80 días (58%) y tan sólo 3 casos (4,8%) son atípicos con duración mayor de 400 días. Estos se corresponden con casos de incapacidad temporal. Una mirada a los casos de menos de 40 días nos indica que, más específicamente, la mayoría de los pacientes están entre 35 y 40 días de baja.

Analizando las bajas por sexo, se encuentra que el 61% de las bajas se dan a mujeres, las cuales contabilizan el 70% del total de días de baja.

Dentro de las cuatro profesiones que se han definido, de nuevo los resultados concuerdan con lo que se dijo en la introducción sobre la ocurrencia en Estados Unidos. A nuestra escala, los trabajadores de la industria también son los más frecuente (44%), pero seguidos de cerca por el sector servicios (39%). La construcción y el sector agrario son claramente minoritarios. Los días de baja acumulados por cada profesión siguen el mismo patrón. La industria se hace con el 48% de los días de baja, mientras que los servicios copan el 45%.

Las pruebas que se han utilizado para el diagnóstico y seguimiento dependen de si han sido medios propios de la mutua o ajenos. Contrasta que la electromiografía es utilizada principalmente con medios ajenos, mientras que la ecografía es realizada mayormente en las instalaciones propias de la mutua.

En lo que respecta a la clasificación realizada por la mutua del STC como accidente de trabajo o enfermedad profesional, cabe decir que, curiosamente existe casi un empate entre ambas opciones. Incluyendo las recaídas, la clasificación otorgada es de 51% AT frente a 49% EP. Obviamente, este resultado hay que contemplarlo dentro del ámbito en el que se ha recogido la muestra, en el que muchos de los casos que llegan surgen por accidente laboral. Por lo tanto, no parece tan contradictorio con respecto a los valores generales del STC, que como sabemos es considerado como una enfermedad profesional.

No se ha encontrado un correlación entre las variables días de baja y edad. El bajo coeficiente de correlación corrobora esta sospecha. Aún así, realizando un análisis para paciente de menos de 100 días de baja, se aprecia una relación lineal con una suave pendiente. Se han realizado estudios de la variable tipo de expediente con otras 3 variables conjuntamente. Algunos comentarios son los siguientes:

– En el caso de recaídas con baja y por Enfermedad Profesional, no se contabilizan casos en los sectores de Construcción y Agrario. Además la incidencia en el sector Servicios es casi inexistente.

– En el caso de Enfermedad Profesional con baja en el sector industrial, casi todas las bajas corresponden a varones, al contrario de lo que sucede para otras profesiones. – No existen caso de recaída en Accidente de Trabajo para hombres. – Para el caso de Accidente de Trabajo con baja no existen mujeres en los sectores de Construcción y Agrario.

Conclusiones

Después de realizado este estudio sobre el STC, se pueden extraer un conjunto de conclusiones generales.

- El síndrome del túnel del carpo es un trastorno de alta incidencia en la sociedad trabajadora de Castilla La Mancha. Este extremo se ha constatado en la base de datos analizada y podría inferirse para los centros de mutuas sanitarias.

- Se intuye un incremento en el tiempo y en la población trabajadora, pasando a ser una de las principales patologías que llegan a la consulta del médico de las mutuas.

- Según los datos analizados, se evidencia que el síndrome del túnel carpiano puede clasificarse como una enfermedad profesional con factores de riesgo muy claros en diversas profesiones.

- Debido a su alto grado de aparición en la sociedad, se corrobora que esta patología causa un significativo absentismo, lo que representa un alto costo para el sistema sanitario regional. Los efectos económicos también colateralmente a las empresas, las aseguradoras, las mutuas y al propio trabajador.

- Se ha constatado que pueden darse casos de STC que conducen a estados de incapacidad prolongada en el tiempo, e incluso a incapacidades permanentes. Por lo tanto, es importante realizar una detección temprana del problema y aplicar las terapias pertinentes.

Bibliografía

[1] Ministerio de Sanidad y Consumo (2001). “Protocolos de vigilancia sanitaria específica”. Posturas forzadas.

[2] Monroy Agudelo, M.E. y Pereira Valderrama A. “Características del síndrome del túnel del carpo en el ámbito laboral. Revisión bibliográfica”. MC Mutual, 2011.

[3] “Número de casos de síndrome del túnel carpiano”. Estatista 2020 https://es.statista.com/estadisticas/1037940/numero-de-casos-de-sindrome-del-tunel carpiano-en-espana/

[4] Jennifer C E Lane, Richard S Craig, Jonathan L Rees, Matthew D Gardiner, Jane Green, Daniel Prieto-Alhambra , Dominic Furniss. “Serious postoperative complications and reoperation after carpal tunnel decompression surgery in England: a nationwide cohort analysis”. The Lancet, September 2020.

[5] Linda S Chesterton, Milica Blagojevic-Bucknall, Claire Burton, Krysia S Dziedzic, Graham Davenport, Sue M Jowett, and others. “The clinical and cost-effectiveness of corticosteroid injection versus night splints for carpal tunnel syndrome (INSTINCTS trial): an open-label, parallel group, randomised controlled trial” The Lancet, Vol. 392, No. 10156, p1423–1433. Published: October 20, 2018.

[6] Isam Atroshi. “Steroid injection or wrist splint for first-time carpal tunnel syndrome?” The Lancet, Vol. 392, No. 10156, p1383–1384 Published: October 20, 2018.

[7]. Robinson LR, Micklesen PJ, Wang L. Optimizing the number of tests for carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2000; 23: 1880-2.

[8] Arthroshi I, Gummenson C, Johonsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rossen I. “Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population”. JAMA. 1999; 282:153- 8.

[9] Balbastre Tejedor, Maribel; Andani Cervera, Joaquín; Garrido Lahiguera, Ruth Y Lopez Ferreres, Agustín. Análisis de factores de riesgo laborales y no laborales en Síndrome de Túnel Carpiano (STC) mediante análisis bivariante y multivariante. Rev Asoc Esp Espec Med Trab [online]. 2016, vol.25, n.3 pp.126-141.

[10] Dahlin LB, Lundborg G. “Vibration-induced hand problems: Role of the peripheral nerves in the pathophysiology”. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2001; 35: 225 – 32.

[11] Bekkelund SI, Pierre-Jerome C, Torbergsen T, Ingebrigtsen T. “Impact of occupational variables in carpal tunnel syndrome”. Acta Neurol Scand 2001; 103: 193-7.

[12] J.M. Pardal-Fernández, M.J. Martín-Garrido, G. García-Reboiro, B. Godes-Medrano, P. Jerez-García y J. MarcoGiner. Diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Evaluación clínica y neurofisiológica Rehabilitación (Madrid) 2004; 38(3): 137-47.

[13] Padua L, Aprile I, Caliandro P, Padua L, Tonali P. “Is the occurrence of carpal tunnel syndrome in men underestimated?” Epidemiology 2001; 12: 369.

[14] Edwin Gerardo León Cárdenas. “Síndrome de túnel del carpo y Género: Una revisión Bibliométrica”. Tesis en Especialización en Salud Ocupacional, Facultad de Enfermería. Bogotá, Colombia. 2013.

[15] “Síndrome del túnel carpiano, en el Top 1 de las enfermedades profesionales de la mujer trabajadora”. Disponible en https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/articulos y-publicaciones/publicacion/Sindrome-del-tunel-carpiano-en-el-Top-1-de-las enfermedades-profesionales-de-la-mujer-trabajadora/. [Acceso: 9-Oct-2020].

[16] “El síndrome del túnel carpiano amenaza la salud de la mujer trabajadora” https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/noticias/noticia/El-sindrome-del-tunel carpiano-amenaza-la-salud-de-la-mujer-trabajadora/. [Acceso: 9-Oct-2020].

[17] “El síndrome de Túnel Carpiano en Limpiadoras es declarado Enfermedad Profesional”. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169 . Boletín Oficial de Estado. [Acceso: 9-Oct-2020].

[18] Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. “Enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos Síndrome del Túnel Carpiano”. DDC TME-07. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2011.

[19] Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre en el que se aprueba el Cuadro de Enfermedades Profesionales del Sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. (BOE-A-2006-22169).

[20] PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ [Acceso: 9-Oct-2020].

[21] The Lancet. https://www.thelancet.com/ [Acceso: 9-Oct-2020].

[22] Rodríguez C. “Síndrome del túnel carpiano” (2009). Fisterra. http://www.fisterra.com/guias2/tunel.asp.[Acceso 9-Oct-2020].

[23]. José Antonio Cheda San-Chang, Carlos Guillermo Fernández Guzmán, José Carlos Vázquez Barbado, “Guía de práctica clínica y gestión asistencial Síndrome del túnel carpiano”. Asepeyo, 2010.

[24]. Eva Mª Heras Álvarez. “Síndrome del túnel carpiano“. ZonaHospitalaria.com. https://zonahospitalaria.com/sindrome-del-tunel-carpiano/ [Acceso: 9-Oct-2020].

[25] Dr. Francisco Martínez López, Luis Gutiérrez Sánchez, José Alejandro Pagan Conesa, Regina Domingo Fernández, José David Coves Mojica, Jorge Juste Díaz. “Sindrome-Tunel-Carpiano”. Guia-DNL. https://studylib.es/doc/8870409/guia-dnl-sindrome tunel-carpiano [Acceso: 9-Oct-2020].