Dra. MELANIA MORALES GARCÍA

Introducción

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2. El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial.

Epidemiología

-

Transmisión

El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos es desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o sus secreciones.

El SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados las secreciones respiratorias del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del susceptible. La transmisión vertical a través de la placenta también es posible, aunque poco frecuente.

En el estado actual del conocimiento científico existen evidencias científicas consistentes que permiten afirmar que la transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles debe considerarse una vía de transmisión importante. Estos aerosoles podrían tanto impactar y depositarse en las conjuntivas y la mucosa del tracto respiratorio superior, como ser inhalados llegando a cualquier tramo del tracto respiratorio. El riesgo de esta transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos cerrados y concurridos, especialmente mal ventilados, y si se realizan actividades que aumenten la generación de aerosoles como hacer ejercicio físico, hablar alto, gritar o cantar.

-

Periodo de incubación y duración de la enfermedad

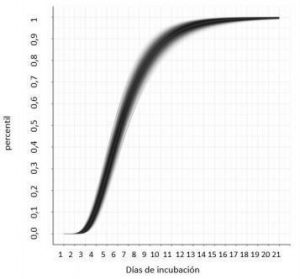

El periodo de incubación mediano de 5,1 días (IC 95% 4,5 a 5,8). A los 11,7 días (IC95% 9,7 a 14,2) el 95% de los casos sintomáticos han desarrollado ya sus síntomas.

El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce el fallecimiento. Si bien esta descripción corresponde a la norma, se han constatado multitud de casos de personas que refieren síntomas prolongados y recurrentes, durante semanas o meses, y que empiezan a adquirir una entidad propia que en algunos contextos se ha denominado COVID-19 persistente.

-

Distribución por Edad y Sexo

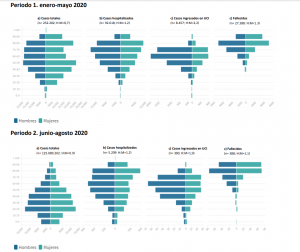

Desde el inicio de la pandemia, la franja de edad más afectada ha sido la comprendida entre 50 y 59 años con 60.314 casos confirmados (16%) a lo largo de todo el periodo siendo el 55% del total de casos mujeres. Los casos hospitalizados, sin embargo, son en un 55% hombres y el 21% tienen una edad entre 70 y 79 años. La diferencia más importante entre hombres y mujeres se observa en los casos ingresados en UCI con un ratio hombre-mujer de 2,2 (69% hombres).

Se ha observado un cambio en la distribución por edad de los casos a lo largo de la epidemia.

En el periodo enero-mayo 2020 el 69% eran mayores de 50 años. En un segundo periodo, entre junio y agosto 2020, ha habido una disminución en la edad de los casos, siendo el grupo de edad entre 20 y 29 el más afectado con un 20% del total de casos notificados, seguido del grupo entre 30 y 39 años con un 18% de los casos. La edad de los pacientes ingresados en hospital y en UCI también ha disminuido si comparamos el primer periodo con el segundo. Sin embargo, entre los fallecidos se observan menos diferencias entre los dos periodos.

Microbiología

-

Características generales de los coronavirus

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae. Esta subfamilia comprende cuatro géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus, de acuerdo con su estructura genética. Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan solo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales.

Hasta la aparición del SARS-CoV-2, se habían descrito seis coronavirus en seres humanos (HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1). El coronavirus SARS- CoV-2 supone el séptimo coronavirus aislado y caracterizado capaz de provocar infecciones en humanos.

-

Características de SARS-CoV-2

Aún no está claro su origen, pero los estudios filogenéticos revisados hasta la fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan (donde aparte de pescado y marisco se vendían otros animales vivos).

Se estudiaron los genomas completos secuenciados de los casos ocurrido en Wuhan, observando que eran prácticamente idénticos entre sí lo que apoya la idea de que era un virus de muy reciente introducción en la población humana. Tras realizar el análisis filogenético de estas secuencias, se observó una alta homología con virus del género Betacoronavirus, designándose a este patógeno como SARSCoV-2, un nuevo miembro del género Betacoronavirus.

-

Variantes

El SARS-CoV-2 evoluciona más lentamente que otros virus ARN conocidos como el de la gripe o el VIH. Sin embargo, se han detectado varias mutaciones respecto a la considerada secuencia de referencia. La OMS establece la importancia de la integración de la detección de las nuevas variantes en la vigilancia de COVID-19 mediante la secuenciación genómica y destaca el interés de los estudios filodinámicos (estudios de evolución filogenética a lo largo del tiempo) para caracterizar la evolución de una epidemia, los cambios en la transmisión y patogenicidad y la investigación de brotes.

Durante el verano de 2020, la mutación que centró la atención de los investigadores es la mutación D614G en la proteína S que se relacionó con una mayor capacidad de transmisión. La posible relación entre esta y otras mutaciones con la gravedad no está claramente establecida dado que algunos estudios relacionaron la mutación D614G con una mayor letalidad mientras que otros no encontraron diferencias.

El 18 de diciembre de 2020, Sudáfrica anunció la detección de una nueva variante denominada 501Y.V2, debido la mutación N501Y, esta cepa desplazó al resto de variantes circulando en Sudáfrica, lo que indica que pudiera tener una mayor capacidad de transmisión, sin que hubiera evidencia de mayor virulencia. A finales de diciembre la variante se había detectado ya en más países.

Por otra parte, Japón también ha identificado a principios de enero de 2021 una nueva variante en cuatro personas procedentes de la Amazonía brasileña. La nueva variante pertenece al linaje B.1.1.248 y presenta 12 mutaciones en la proteína de la espícula, entre ellas la mutación N501Y (como la variante británica y la sudafricana) y la mutación E484K (como la variante sudafricana). Brasil también ha informado de la presencia de esta nueva variante en varias secuencias (13 de 31) de la región de Manaos (en la Amazonía) recogidas en la segunda mitad de diciembre del 2020, por lo que la dirección de transmisión se supone haya sido desde Brasil a Japón.

Fisiopatología

La infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada con una mayor lesión pulmonar. Cuando la repuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus su propagaría produciendo mayor daño tisular pulmonar, lo que activaría a los macrófagos y granulocitos y conduciría a la liberación masiva de citoquinas pro-inflamatorias. En pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 ingresados en UCI comparados con los no ingresados en UCI, y con controles sanos, se ha observado una mayor proporción células T CD4+ productoras de IL-6 y GM-CSF (factor estimulante de las colonias de granulocitos-macrófagos). Otros estudios han observado la presencia de niveles elevados de IL-6 y otras citoquinas proinflamatorias en pacientes con COVID-19 grave.

Esta hiperactivación se ha denominado síndrome de liberación de citoquinas, que estaría asociada al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (SDRA) que se ha descrito como la principal causa de mortalidad por COVID-19.

Se ha descrito en numerosos estudios que la activación excesiva del sistema inmune innato que causa tormentas de citoquinas ocasiona daño del sistema microvascular y activa el sistema de coagulación e inhibición de la fibrinólisis, conduciendo a trastornos generalizados de la microcirculación que contribuyen a la situación de fallo multiorgánico. Se ha observado que los niveles de antitrombina son menores en casos de COVID-19, y los niveles de dímero D y fibrinógeno son mayores que en población general. Además, la progresión de la gravedad de la enfermedad va ligada a un aumento gradual del dímero D. Estos hallazgos apoyan la teoría del desarrollo de una coagulopatía de consumo en infecciones por SARS-CoV-2, y que cuando estas ocurren empeora el pronóstico. Aunque el mecanismo no está completamente establecido se

sabe que la IL6 desempeña un papel importante en la red de mediadores inflamatorios y puede causar trastornos de la coagulación a través de diversas vías.

El principio del tratamiento con tocilizumab sería inhibir la IL-6 para revertir el efecto de la tormenta de citoquinas y los trastornos de la coagulación asociados.

Se ha observado también la alteración de las plaquetas por varias vías: daño indirecto mediante invasión de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea o daño directo mediante la activación del complemento. Además, la inflamación producida en el pulmón junto con la hipoxia de los casos con neumonía causa la agregación plaquetaria y la trombosis, con un aumento de consumo de las plaquetas. Todos estos factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoagulabilidad que se observa en los casos de COVID-19.

Clínica

- Personas Asintomáticas

Algunos estudios muestran que los casos asintomáticos son más frecuentes en niños. Tanto en niños como en adultos asintomáticos se ha observado una alta proporción de alteraciones radiológicas pulmonares, como opacidades multifocales, que puede llegar a observarse hasta en un 70% de los casos. Sin embargo, en general, en estos casos los marcadores de inflamación y las citoquinas están al mismo nivel que las personas sanas, indicando que estos casos no generan una respuesta inflamatoria detectable.

- Sintomatología

En el informe de la misión de la OMS en China se describen los síntomas y signos más frecuentes 55.924 casos confirmados por laboratorio, que incluyen: fiebre (87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), expectoración (33,4%), disnea (18,6 %), dolor de garganta (13,9%), cefalea (13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal (4,8%), diarrea (3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival (0,8%).

En Europa, con 14.011 casos confirmados notificados al Sistema Europeo de Vigilancia por 13 países (97% de Alemania), los síntomas más frecuentes fueron: fiebre (47%), tos seca o productiva (25%), dolor de garganta (16%), astenia (6%) y dolor (5%).

En España, los síntomas más frecuentes fueron: Fiebre o reciente historia de fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta (24,1%), disnea (31%), escalofríos (27%), vómitos (6%), diarrea (14%) y otros síntomas respiratorios (4,5%).

- Complicaciones

Las complicaciones descritas asociadas a COVID-19 son las siguientes:

- Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA): es la complicación más grave que comienza tras el inicio de la disnea. En los casos graves y críticos, el tiempo entre el inicio de la enfermedad hasta que se presenta disnea es de 5 días, para precisar hospitalización, 7 días y entre el inicio de la enfermedad hasta presentar SDRA, 8 días.

- Cardíacas: arritmias, lesión cardiaca aguda, shock, cardiomiopatía.

- Tromboembólicas: tromboembolismo pulmonar, accidente cerebro vascular (incluso en <50 años sin factores de riesgo).

- Respuesta inflamatoria excesiva: similar al síndrome de liberación de citoquinas con fiebre persistente, elevación de marcadores inflamatorios (dímero D, ferritina) y citoquinas proinflamatorias. Se asocia a los casos en estado crítico y al fallecimiento.

- Secuelas

Una secuela bien descrita tras un cuadro de COVID-19 es el desarrollo de fibrosis pulmonar. El daño agudo favorece el depósito de material hialino en las membranas alveolares y en una fase posterior los pulmones presentan depósito de fibrina e infiltración de células inflamatorias y fibroblastos, para que, finalmente, el tejido se vuelva fibrótico.

En diversos estudios se han observado lesiones residuales posteriores a la resolución del cuadro agudo mediante pruebas de imagen o autopsias. Dos estudios han observado la presencia de fibrosis tras COVID-19 en alrededor del 40% de los pacientes (39% y 44% respectivamente). En ambos estudios, los casos con fibrosis fueron los que tuvieron clínica más grave, mayor afectación pulmonar y edad avanzada. Sin embargo, es aún pronto para determinar si estos hallazgos se podrán resolver con el tiempo o si progresarán a fibrosis pulmonar crónica.

Se han analizado las complicaciones cardiovasculares, encontrando cuadros de daño miocárdico agudo que implicaría un peor pronóstico a largo plazo desencadenando una potencial insuficiencia cardiaca.

En China se realizó un estudio a 538 pacientes con más de tres meses de alta hospitalaria donde encontraron que el 13% tenía secuelas cardiovasculares, siendo la más importante el aumento de la frecuencia cardiaca en reposo, y 7 pacientes informaron de un diagnóstico reciente de hipertensión. También se informó sobre un caso de miocarditis en un paciente de 31 años que se desarrolló tres semanas después de la recuperación de COVID-19.

Valoración de la Incapacidad Temporal por COVID

Inicialmente, todas las IT por COVID-19 se consideraron como enfermedad común (EC) según estableció el Real Decreto-ley 6/2020, del 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. En su art. 5 dice que «se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19».

El Real-Decreto-Ley 13/2020, del 8 de abril de 2020, en su Disposición final primera, modifica el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020. Además de mantener con carácter general la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo (AT) de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio, introduce la posibilidad de ser calificado como AT cuando se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 13, en cuyo caso será calificada como AT.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, establece en su artículo 6 que las “prestaciones” causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o sociosanitarios han contraído el virus SARS-CoV- 2 en el ejercicio de su profesión serán las mismas que el sistema de la Seguridad Social otorga a quienes hubieran contraído una enfermedad profesional. Se trata, con ello, de dar una respuesta excepcional a una situación también excepcional.

La enfermedad profesional es un constructo legal, es decir una construcción legal o normativa que configura, delimita y concreta lo qué es enfermedad profesional en base al artículo 157 Ley General de la Seguridad Social que establece su concepto y al Real Decreto 1299/2006 que aprueba el Cuadro de Enfermedades Profesionales.

Se entiende por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales y que esté provocada por la acción de los elementos que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

El Grupo 3, del cuadro de enfermedades profesionales recoge en el Apartado A Agentes Infecciosos. Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. Excluyendo aquellos microorganismos incluidos en el grupo 1 del R.D. 664/1997.

El virus SARS‐CoV‐ 2 pertenece a la familia Coronaviridae, que en el anexo II del RD 664/1997 aparecía clasificada en el grupo 2, mal clasificada, pues debiera de incluirse en el grupo 3 atendiendo a criterios legales y técnicos, como finalmente se hizo.

Este Real Decreto fue sido modificado mediante la Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, incluyendo entre los agentes biológicos el «coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave» (SARS-CoV), el «coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio» (MERS-CoV) y el «coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2» o, en forma abreviada, «SARS-CoV-2». Por lo que el Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV). el Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), y el Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) quedan clasificados y recogidos en el grupo 3. Es decir, se cambia la antigua calificación que recogía de forma genérica la familia del “coronaviridae” y su inclusión en el grupo 2 de la clasificación de agentes biológicos, por esta más específica.

Por todo lo cual el contagio por COVID-19 del personal sanitario o sociosanitario a consecuencia de su trabajo está de facto, incluido en el cuadro de Enfermedades Profesionales. Configurando la presunción “iuris et de iure”, no admitiendo prueba en contrario, por darse el “constructo legal” de ser enfermedad causada a consecuencia del trabajo y estar incluida la misma en el cuadro de enfermedad profesional.

La Consideración excepcional del COVID-19 en personal sanitario y sociosanitario como Enfermedad Profesional atañe a la temporalidad de la medida, hasta que concluyan las medidas de prevención frente a la crisis sanitaria y sólo a los efectos prestacionales. No supone la asunción de la contingencia como enfermedad profesional.

Desde la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal, prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y otras prestaciones a corto plazo, y desde la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas del INSS, nos han remitido el correo electrónico que se acompaña con el Criterio de Gestión 25/2021, sobre la contingencia de la que deriva la prestación económica por Incapacidad Temporal que traiga causa del padecimiento del “Síndrome post COVID-19”

Con fecha 30/09/2021 se ha publicado el criterio de gestión 25/2021 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS, conforme al informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre contingencia de la que deriva la prestación económica por incapacidad temporal que traiga causa del padecimiento del “síndrome post COVID-19.”

Conforme al mismo, se informa a esos servicios públicos de salud lo siguiente:

- En estos momentos, se denomina Síndrome Post COVID (SPC) a un cuadro clínico que presenta persistencia de síntomas físicos, cognitivos y/o psicológicos, 12 semanas (3 meses) después de la fase aguda del COVID-19; síntomas que no puedan explicarse por ningún otro diagnóstico.

- Los procesos de incapacidad temporal que tengan su causa en el síndrome post COVID- 19 deben estar sujetos a la normativa general de IT regulada en los artículos 169 y siguientes del TRLGSS, sin que puedan enmarcarse en los supuestos excepcionales que recoge el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, puesto que no responderían al objetivo asignado por el legislador a esta medida extraordinaria, que es proteger la salud pública evitando exclusivamente la propagación de la enfermedad Covid-19.

- Conforme a las instrucciones impartidas hace meses por el Ministerio de Sanidad, en los registros que solo admitan un código (IT), siempre que la afección en estudio o tratamiento esté vinculada o asociada a una infección pasada por COVID19, se utilizara el código para el SPC:

- Para CIE10ES el código B94.8: Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas

- Para CIE9MC el código 139.8: Efecto tardío enfermedad infecciosa y parasitaria y otras no especificadas

- A partir del 01/10/2021, los nuevos procesos de incapacidad temporal cuya causa sea el Síndrome PostCOVID deben codificarse, a estos efectos de IT, con los códigos referidos B94.8 o 139.8 según la clasificación utilizada.

- Desde ese momento, la contingencia de estos procesos tendrá la consideración de enfermedad común a todos los efectos, incluido el económico, sin distinción del colectivo causante del proceso de baja.

- Conforme a las previsiones señaladas por el Ministerio de Sanidad, a partir del 01/01/2022, la CIE10ES dispondrá de un código específico para el SPC que será el U09.9 (Afección Post Covid-19), fecha en la que se deberán codificar esos procesos de IT con ese código, aunque a efectos de cobertura del sistema de Seguridad Social seguirán siendo enfermedad común.

Con fecha 18/10/2021, la SGOAJ del INSS ha emitido nuevo criterio para aclarar que lo establecido en el señalado criterio de gestión no es de aplicación al personal sanitario o sociosanitario que preste servicios en centros sanitarios o sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes y que hayan contraído el virus SARS CoV-2 en el ejercicio de su profesión, toda vez que dicho personal se rige por lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia –anterior disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia– que consideró como contingencia derivada de AT todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social ocasionadas por el contagio del virus SARS CoV-2 que afecten a dicho colectivo.

En consecuencia, como complemento a las instrucciones que se remitieron el pasado 1/10/2021, y dado que para el personal sanitario y sociosanitario la ley consideró como contingencia derivada de AT todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social ocasionadas por el contagio del virus SARS CoV-2, el mismo tratamiento (AT) debe darse a todas aquellas enfermedades que padezca el referido personal y que se demuestre que traen causa del contagio por el virus SARS CoV-2, incluido el “síndrome post COVID-19”.

Material y métodos

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, tratándose en este caso Series de Casos:

Estos estudios describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar, este caso COVID 19; frecuentemente se describe una característica de una enfermedad o de un paciente, que sirven para generar nuevas hipótesis. Muchas veces documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y en este sentido sirven para mantener una vigilancia epidemiológica.

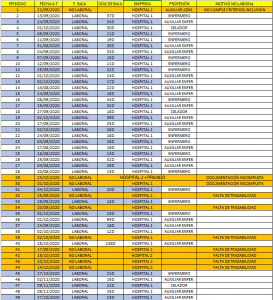

En base a los datos obtenidos desde marzo 2020 hasta junio 2021 se ha realizado una recogida de casos notificados a su mutua correspondiente en la Isla de Tenerife por El Servicio de Prevención de Gerencia de Atención Primaria (Centros de Salud), Hospital 1 de Tenerife y Hospital 2 de Tenerife de trabajadores sanitarios o sociosanitarios que realizando su trabajo se han podido contagiar de la enfermedad.

Resultados

Desde marzo 2020 hasta junio 2021 se notificaron a la mutua en la Isla de Tenerife 99 casos de contagio de COVID por posible contagio en su lugar de trabajo.

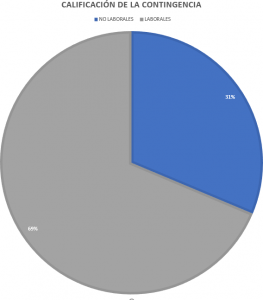

Una vez se comienza el estudio de dicho posible contacto en su medio laboral la calificación de la contingencia podrá tener criterios de Laboralidad, siento AT o criterios de No Laboralidad, no AT. Analizando dichos parámetros, observamos que, de 99 casos estudiados, el 31% fueron catalogados como Criterios de No Laboralidad (31 casos) y el 69% como Criterios de Laboralidad (AT)-(68 casos).

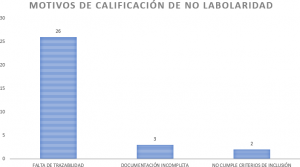

En los casos con resolución de Contingencia de no criterios de laboralidad (No AT) los motivos más frecuentes de dicha conclusión fueron:

Observamos como de 31 casos de no AT, el 83.9% (26 casos) fueron por motivos de falta de trazabilidad de contagio exclusivo en el medio laboral. El 9.7% (3 casos) por presentación de documentación incompleta y el 6.5% (2 casos) por no cumplir requisitos de inclusión al no prestar servicios en centros sanitarios o sociosanitarios atendiendo a su puesto de trabajo.

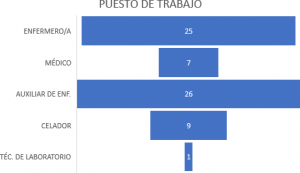

Por otro lado, de 68 casos con resolución Laboral de Accidente de trabajo se realizó distinción entre los diferentes puestos de trabajo, obteniendo los siguientes datos:

De 68 casos, 26 casos fueron del grupo de profesión auxiliar de enfermería, siguiéndole con 25 casos el puesto de Enfermería, 9 casos pertenecieron a Celadores, 7 casos a Médicos y se notificó un caso de técnico de laboratorio.

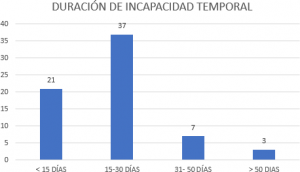

Otro de las variables estudiadas fue la duración de días de baja de incapacidad temporal por COVID en los pacientes con resolución de Accidente de trabajo. Se agruparon los diferentes casos en intervalos de duración.

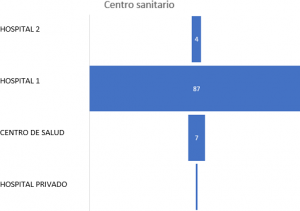

Por último, teniendo en cuenta el origen de los casos notificados (tanto calificados como accidente de trabajo como lo que no fueron calificados como tal) se ha obtenido una gráfica que permite analizar el centro sanitario más predominante de notificación de contagios COVID-19.

Así pues, de 99 casos en total, el Hospital 1 de Tenerife notificó 87 casos, Hospital 2 de Tenerife 4 casos, Centros de Salud 7 casos y hubo una notificación de Hospital Privado.

DISCUSIÓN

La consideración de COVID-19 en personal sanitario y sociosanitario como Enfermedad Profesional se refiere a la consideración de la contingencia como Accidente de Trabajo con asunción a efectos prestacionales de la contingencia como enfermedad profesional, siempre que sea producido en el ejercicio de su profesión.

Es por ello por lo que el posible contagio en su trabajo está sujeto a estudio, pues aún teniendo presunción de laboralidad, existen algunos casos en los que no es posible definir la contingencia como profesional.

De los 99 casos notificados en la isla de Tenerife a su mutua entre marzo 2020 y junio 2021, el 69% de los mismos fueron calificados como contingencia profesional. El principal motivo (83.9%) por los que los 31 casos restantes no tuvieron dicha consideración, como se ve en los resultados obtenidos en el estudio, fue por no poder demostrar de manera fehaciente contacto exclusivo en el medio laboral. El 9.7% por no presentar la documentación necesaria y por último se notificaron 2 casos que no cumplían requisitos de inclusión al no realizar actividades sanitarias o sociosanitarias recogidas en la sección Q del CNAE.

Si profundizamos en el motivo mayoritario de no laboralidad se comprueba la existencia de situaciones en las que el contagio se produce fuera del medio laboral, por contacto estrecho con COVID positivo de convivientes; a la no realización de actividades sanitarias (vacaciones o días libres) un número importante de días antes del comienzo de síntomas o en caso de asintomático a la realización de prueba de detección, siendo por tanto no posible demostrar que dicho contagio haya sido de manera exclusiva en el medio laboral.

Por otro lado, sabiendo que la principal vía de contagio es la aérea mediante el contacto y la inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible, se quiso analizar en este estudio el porcentaje de contagiados por COVID en función de su puesto de trabajo. Se observó que los dos puestos predominantes fueron los que mayor contacto deben tener con los pacientes para realizar su función correctamente, con jornadas laborales de 12 horas por turno, siendo Auxiliar de enfermería el mayor grupo de contagiados, con 26 casos notificados y Enfermería con 25 casos notificados, existiendo por tanto una relación directamente proporcional entre el riesgo de transmisión y el tiempo de exposición prolongado con pacientes enfermos en centros ambulatorios u hospitalarios.

Durante el seguimiento de la incapacidad temporal de los casos estudiados y calificados como AT con efectos prestacionales de Enfermedad Profesional, el tiempo de duración de la baja médica varió notablemente en determinados casos.

El tiempo medio de infección por COVID-19, desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación, cuando la enfermedad ha sido leve es de 2 semanas (15 días), mientras que cuando la enfermedad ha sido grave el tiempo medio se establece en 3-6 semanas (21 días a 42 días).

Se analizó el tiempo de duración de la incapacidad temporal hasta la recuperación de los pacientes, dividiendo en intervalos de días los casos. De 68 procesos en IT 21 casos tuvieron una recuperación 2 semanas o menor, 44 casos tuvieron una duración de 2 a 7 semanas siendo el intervalo de tiempo más predominante, y por último hubo 3 casos que duraron más de 8 semanas.

Analizando con mayor profundidad esos tres casos en cuestión:

El primero tiene una duración de 73 días de baja médica por necesidad de ingreso de varón de 33 años enfermero de la planta de Neumología por complicación de enfermedad COVID por Neumonía bilateral, tras su alta hospitalaria el paciente presentó durante semanas Astenia, debilidad muscular y palpitaciones ocasionales que fueron disminuyendo hasta su recuperación.

El segundo caso tiene una duración de 94 días de baja médica, mujer de 35 años, auxiliar de enfermería que presentó cuadro de disnea con pauta de inhaladores, sin desarrollar cuadro de neumonía, asociado a alteraciones de valores de bilirrubina y enzimas hepáticas aumentadas. La paciente finalmente tuvo normalización de dichos parámetros y resolución de la disnea.

Por último, el tercer caso tiene una duración de 138 días de baja médica, mujer de 40 años, auxiliar de enfermería, que presentó disnea y hallazgos en TAC de tórax de “parénquima pulmonar con signos de ocupación de vía aérea, y micronódulos alveolares de distribución subpleural bilateral de forma aislada sugestivo proceso infeccioso”. Durante su seguimiento la paciente mejoró la disnea, pero aumentó la astenia intensa e instauración brusca de afonía sin mejoría durante semanas, finalmente la paciente desarrolló tractos fibrocicatriciales apicales bilaterales y bullas subpleurales milimétricas en el LSD con resolución de las opacidades pseudonodulares descritas con anterioridad.

Por lo que, la astenia, la disnea y el desarrollo de fibrosis pulmonar fueron las principales causas de prolongación de los tiempos medios estándar de recuperación de la infección COVID-19 en este estudio.

La mayor parte de los casos notificados tuvieron lugar desde el Servicio de Prevención Propio de Hospitales públicos.

En este estudio, teniendo en cuenta la procedencia de los casos notificados, tanto calificados como accidente de trabajo como lo que no fueron calificados como tal, se observó una evidente disparidad entre ambos centros hospitalarios, de 99 casos totales notificados por contagios entre marzo 2020 y junio 2021, el Hospital 1 de Tenerife notificó 87 casos, y el Hospital 2 de Tenerife notificó 4 casos.

Analizando los motivos de esta diferencia se llegó a la conclusión de que el Servicio de Prevención del Hospital 2, al igual que el Servicio de Prevención de Hospitales privados (una notificación) notifica dicho contagio a estudio por la mutua cuando el propio trabajador solicita la consideración como AT. Sin embargo, el Servicio de Prevención de Hospital 1 notifica a la mutua todos los contagios COVID positivo de sus trabajadores.

Se ha observado al realizar consultas telefónicas de pacientes con COVID, una carencia de información a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal por COVID.

En Canarias, tras un contagio COVID, la baja médica es creada desde un primer momento por el Servicio Canario de Salud, sin embargo, cuando en Gerencia de la Seguridad Social se analiza el histórico de procesos en IT, las bajas de COVID están calificadas como Accidente de Trabajo indistintamente del puesto de trabajo, debido a la resolución en el BOE de que las bajas por COVID 19 serán consideradas, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo. Es por ello por lo que algunos trabajadores sanitarios o sociosanitarios creen que ya su baja médica ha sido valorada por la mutua con calificación final de AT.

Cuando se notifica a la mutua un posible caso COVID por contacto en el medio laboral, tras estudio y conclusión de AT, se procede a crear una nueva baja en el sistema y anulación por Salud Laboral de la baja creada por la Seguridad Social en el mismo intervalo de tiempo y con el mismo diagnóstico.

Por el motivo arriba expresado, se observó que los casos del Hospital 2 son, en la gran mayoría, de más de 200 días de evolución cuando tiene lugar la notificación a la mutua, el motivo principal de dicha notificación de casos tan evolucionados es que, el trabajador en un primer momento no solicita a su SP la consideración de AT por su mutua al pensar que ya tiene la calificación de AT, porque así figura en el histórico de Gerencia de SS, sin embargo cuando el proceso de IT está cerca de 365 días, el trabajador se informa de que su episodio no ha sido estudiado realmente por la mutua y que no está calificado como AT con efectos prestaciones de Enfermedad Profesional por contagio en su medio laboral.

CONCLUSIÓN

- La Consideración excepcional del COVID-19 en personal sanitario y sociosanitario como Enfermedad Profesional atañe a la temporalidad de la medida, hasta que concluyan las medidas de prevención frente a la crisis sanitaria y sólo a los efectos prestacionales.

No supone la asunción de la contingencia como enfermedad profesional.

- El 69% de los casos notificados en la isla de Tenerife a su mutua entre marzo 2020 y junio 2021 fueron calificados como contingencia profesional.

- El principal motivo de la consideración de no laboralidad fue no demostrar de manera fehaciente contacto exclusivo en el medio laboral.

- Se observó una relación directamente proporcional entre el riesgo de transmisión y el tiempo de exposición prolongado con pacientes enfermos en centros ambulatorios u hospitalarios, siendo el puesto de auxiliar de enfermería y enfermería el mayor grupo de contagiados por COVID en el ámbito laboral.

- El intervalo de tiempo predominante de duración media de la incapacidad temporal hasta la recuperación de los pacientes fue de 2 a 7 semanas.

- La astenia, la disnea y el desarrollo de fibrosis pulmonar fueron las principales causas de prolongación de los tiempos medios estándar de recuperación de la infección.

- El Hospital 1 de Tenerife notificó 87 casos a su mutua, y el Hospital 2 de Tenerife notificó 4 casos, observando una evidente disparidad de notificación entre ambos centros hospitalarios.

- Existe una importante carencia de información a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal por COVID.

BIBLIOGRAFÍA

- Organización Mundial de Sanidad Animal. Preguntas y respuestas sobre COVID-19 (actualización 26.05.2020) [Internet]. 2020 may. Disponible en: https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV- 19/E_Q%26A_COVID-19.pdf

- Prather KA, Marr LC, Schooley RT, McDiarmid MA, Wilson ME, Milton DK. Airborne transmission of SARS-CoV-2. Science [Internet]. 5 de octubre de 2020 [citado 6 de octubre de 2020]; Disponible en: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/10/02/science.abf0521

- OIE – World Organisation for Animal Health. Preguntas y respuestas del Covid-19 (actualización 27.11.2020) [Internet]. [citado 14 de enero de 2021]. Disponible en: https://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-especificas-y- recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/

- Johnson GR, Morawska L, Ristovski ZD, Hargreaves M, Mengersen K, Chao CYH, et al. Modality of human expired aerosol size distributions. J Aerosol Sci [Internet]. 1 de diciembre de 2011 [citado 20 de octubre de 2020];42(12):839-51. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850211001200

- Santarpia JL, Rivera DN, Herrera VL, Morwitzer MJ, Creager HM, Santarpia GW, et al. Aerosol and surface contamination of SARS-CoV-2 observed in quarantine and isolation care. Sci Rep [Internet]. 29 de julio de 2020 [citado 1 de octubre de 2020];10. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7391640/

- 26. Richard. SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets. Nature communications [Internet]. 7 de agosto de 2020 [citado 20 de octubre de 2020];11(1):3496. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641684/